メディカルノート

網膜剥離の検査・治療方法とその後の注意点について

網膜剥離は20代と40~50代に多いといわれている目の病気です。

生理的な飛蚊症であれば心配はいりませんが、急な視力が低下したり視野に黒い影や点が増えたりした場合は、網膜剝離が疑われます。

そこで今回は、網膜剥離が心配な方に向けて検査・治療方法を解説します。

実際に手術が必要になったときのために、手術後の注意点についても解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

網膜剥離とは

眼の網膜は光を感じてそれを伝える神経網膜と、その土台になっている網膜色素上皮の二層に分かれています。

神経網膜がその下にある色素上皮から剥がれてしまい、視力が低下するのが「網膜剥離」です。

網膜の剥がれは痛みを伴わないため気が付きにくいですが、前兆として飛蚊症が現れるケースがあります。

網膜の中心部である黄斑部分まで剥がれてしまうと、急激に視力が低下して最悪のケースでは失明に至ることも少なくありません。

網膜剥離の検査

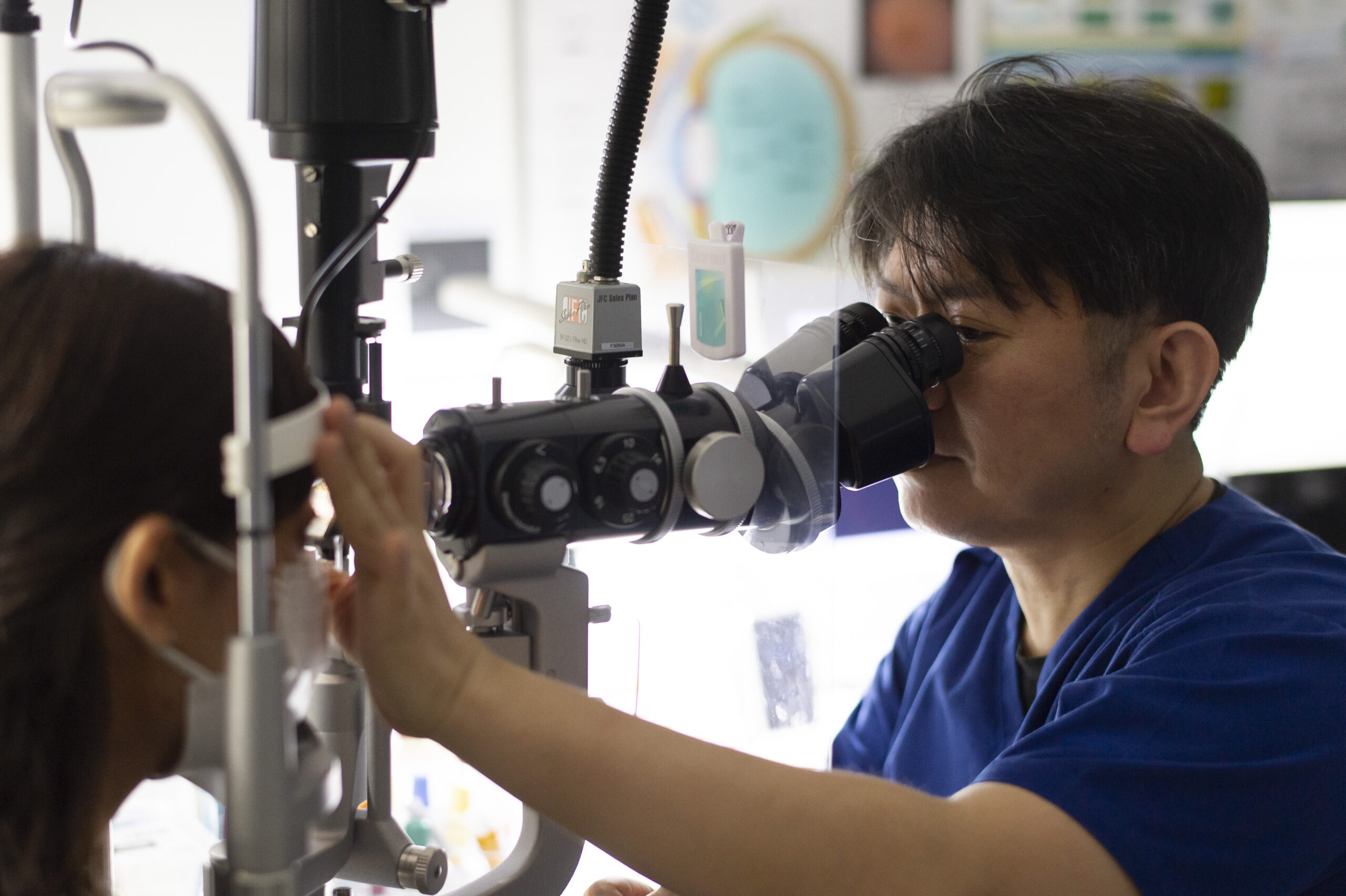

網膜剥離の検査は、眼底鏡という機械を使って瞳孔から光を入れて観察する「眼底検査」

網膜剥離の検査は、眼底鏡という機械を使って瞳孔から光を入れて観察する「眼底検査」

を行います。

その他、見え方を調べる視野検査や、一般的な視力・眼圧の検査も行い総合的に診査・診断します。

また、眼底検査では網膜を隅々まで観察するために、瞳を拡大する目薬を投与します。

眼孔が目薬によって拡大されると、数時間はピントが合いにくくなるため、検査後は車の運転ができません。

眼底検査を受けるときは、通院手段を考慮してどこの眼科を受けるのか決めるようにしましょう。

網膜剥離の治療方法

網膜剥離をそのままにしておくと網膜がすべて剥がれ落ち、血液が供給されなくなります。

そうするとやがて失明に至ってしまうため、網膜剥離の治療は失明を予防するために行われるのです。

網膜裂孔のみの場合

網膜が完全に剥離しておらず裂孔のみの場合は、裂け目を塞ぐ「光凝固法」というレーザー治療を行います。

処置を受けることで裂け目の周辺の網膜とその下の組織がひっつくため、網膜剥離を起こしにくくなります。

網膜が剥離している場合

網膜裂孔から網膜剥離に進行していたら、外科手術による治療が適用されます。

「強膜バックル術(強膜内陥術)」や「硝子体手術」などがあり、裂孔の大きさや位置、網膜剥離の進行状態、硝子体出血の有無、他の眼疾患の合併などによって手術の方法が異なります。

網膜剥離の手術に関する注意点

手術後の注意点

網膜剥離の手術後は、眼内の状態が安定するまでの期間、激しい運動や目を酷使する作業は制限する必要があります。

目安は2~3ヶ月ほど、少なくとも手術後から1ヶ月ほどは目が疲れることは避けるようにしましょう。

目が疲れない程度であれば動かしても問題ありませんが、安静に過ごすに越したことはありません。

手術の効果に影響を与えないためにも、少しずつ元の生活へと戻すようにしましょう。

日常生活での注意点

目の中に医療用ガスを注入した場合は、医師からうつぶせ寝を指示されることがあります。

ガスの浮力によって網膜を眼底に押し付けて定着させる必要があるため、手術の直後はうつぶせの姿勢が望まれるためです。

うつぶせの期間は疾患に応じて異なり、最短1日~2週間ほど指示されることがあります。

就寝中だけでなく食事とトイレを除いた時間をうつぶせで過ごすようにしましょう。

見え方に異変を感じたら眼科で検査を受けましょう

急に視力が落ちたり見え方に異変を感じたら、網膜剥離が疑われます。

急に視力が落ちたり見え方に異変を感じたら、網膜剥離が疑われます。

ときには無症状のまま進行していることもあるため、若い世代ではコンタクトレンズ検診などでしっかりと検査を受けることが大切です。

網膜剥離は失明につながる重篤な病気ですが、早期に治療することで深刻な視力障害は避けられる可能性が高まります。

定期的に眼科を受診して、異変が起きていないか検査しておくと安心でしょう。

下関市の【とね眼科】は、下関に根差す眼科として温かみのあるサービスを提供しています!

とね眼科は心から安心していただける医療を提供するため、新しい設備と高い技術で高度な治療を行います。

とね眼科は心から安心していただける医療を提供するため、新しい設備と高い技術で高度な治療を行います。

眼に関するさまざまな症状に柔軟に対応し、地元地域の皆さまの「かかりつけ医」となれるよう、適切な処置を行っております。

眼に関するお悩みやお困りごとは、小さなことでもお気軽にご相談ください。

■医院紹介

【医院名】とね眼科

【アクセス】山口県下関市彦島江の浦町1丁目7-8

【診療時間】平日 9:00~12:30・14:00~17:30、土曜日 9:00~12:30

※火・木の午後は手術、日・祝は休診、受付は診療開始30分前・診療終了30分前です。

【ご予約】083-266-2000